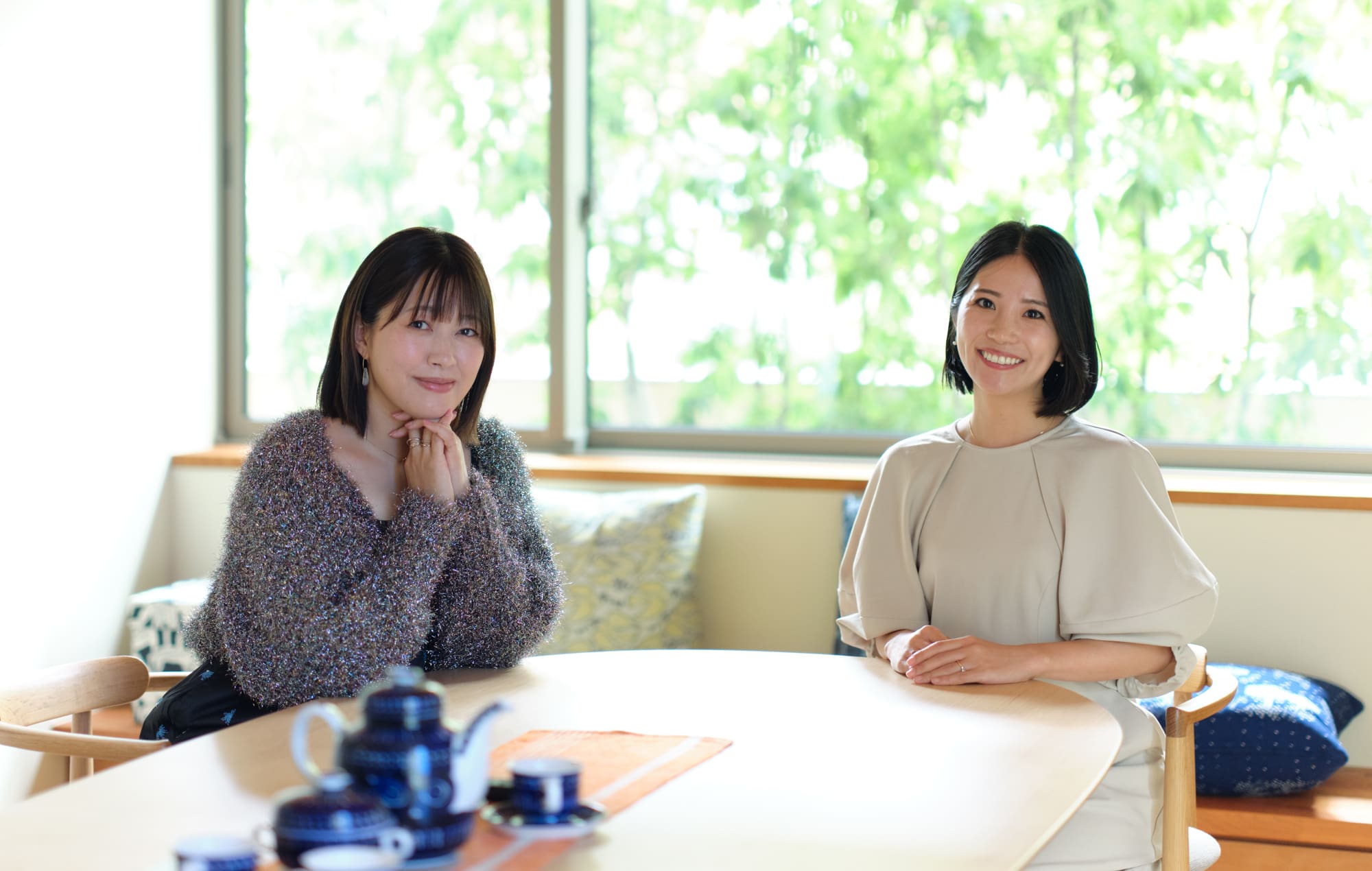

Case2:

茨城県O邸

夫・妻・長男(5歳)・長女(4歳)の4人暮らし

INDEX

01 廊下のスペースが生んだ親子のコミュニケーションが自然と育まれる居どころ

家を建てるとき、Oさん夫妻が特にこだわったことは「子どもたちが子ども部屋にこもりすぎない家にする」ということでした。

「家族みんなが自然とリビングに集まれるようにしたくて、あえて子ども部屋は小さめに作っています。 “部屋は小さく、リビングは広く”とメリハリをつけた方が、リビングの居心地の良さをもっと感じられて家への愛着にもなると思ったんです。個室に子どもの居場所を集約しすぎないほうが子どもの環境としても良いかなと思い、勉強机も部屋には置かず廊下に持ってきました」

あえて小さめにした部屋の代わりに、子ども部屋からリビングへ続く動線にスタディスペースを作ることで、子ども部屋とゆるやかにひと続きのように存在する新しい居どころが生まれました。そしてこのスペースをさらに魅力的にしているのは、元教員の妻マコさんらしいアイデアである「壁一面の黒板」。

ここは玄関からリビングへ向かうための廊下。普通ならただの通り道ですがO邸では子どもたちが集中して何かに取り組める空間であり、親子の大切なふれあいの時間を生み出す空間でもあるのです。

「自分が子どものときもそうでしたが、子ども部屋でひとり机に向かって、ちゃんと勉強していたかというと、そうでもなかったなと思うんです。大人の目が届く場所の方がなんとなく集中しやすかったなと感じていて」

4月から小学生になる長男は、朝起きたらまずこのスタディスペースに座って勉強する習慣をつけているそう。すぐ横のキッチンで家事をする母の気配も感じられるこの場所だからこそ、しっかり集中できる環境になっているようです。

「タブレットを使って、時間は15分だけ。それから保育園に行く準備をして着替えも終わったら、出発までの時間はゲームでも何でも好きなことをしていいよと伝えています。もちろんこれができるようになるまではすごく大変で、半年くらいはかかりました。

でも、“小学生になったら、勉強する習慣がついてないと大変じゃない?”と促し続けているうちに、本人もだんだんリズムがつかめるようになって、自分が楽しめる時間が増えると気づいたようです。今では、料理しているときなど、私が見ていなくてもひとりで集中して取り組み、“ママ終わったよ”と教えてくれます」

モンテッソーリな家づくりのポイント

02 創造力が育まれる子ども部屋と自分で選んだおもちゃとの関係づくり

子ども部屋は、将来的に壁を作って2つに分けられるようにしていますが、現在はひとつの空間になっていて、2人の子どものおもちゃが入り混じっています。

家族の共有スペースは片づけを促しますが、子ども部屋の中のおもちゃは多少散らかったままでもOKにしているそう。そこにはOさん夫妻の「おもちゃがあちこちにあるスペースは子どもにとって夢のような空間だから」という想いがあります。

子どもの創造力は、そんな空間から育っていくのです。

ただ、おもちゃは増えすぎないように気をつけていると言います。1年に1度は見直して、不要になったものは定期的に慈善団体へ送っているそうです。

「意識していることは、子どもたち自身の“選択”。おもちゃはどうしても増えていくのですが、その中できちんと本人が本当にほしいものかどうかを選別することが大切だと思っています。自分で選んだおもちゃで遊んで、遊ぶ時間も自分たちで決めるのが大事かなと」

慈善団体へ送る用の袋を置いて「自分でここにいらないおもちゃを入れてね。次の子が使ってくれるように送ろうね」と促し、子どもたちの「自己選択力」を養います。

「最初は袋に入れても“やっぱりいる”と、迷うことがよくありました。そんなときは一度袋から出して、“本当に使う? お誕生日プレゼントでまた新しいおもちゃがもらえるよ?”などと確認して。何度も繰り返すうちに、だんだん自分で判断できるようになってきました」

モンテッソーリな家づくりのポイント

- 1

- 2