2019.09.24vol.4 ⼆世帯住宅の間取りの基本と⼆世帯で快適な暮らしを実現する4つのポイント

親世帯と子世帯、二つの世帯が一つ屋根の下に暮らす二世帯住宅。実際に二世帯で暮らす理由や感じるメリットは人それぞれ。いま二世帯住宅に興味を持っていて、周りの人に話を聞いてしっくりこないと感じている人も少なくないかもしれません。「二世帯同居に決めた理由で多いのは?」「実際に同居してみてどうなの?」など、気になることや疑問がうやむやなままで、漠然とした不安を抱えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、積水ハウスが行なったアンケート調査結果をもとに、二世帯同居の気になることや疑問にお答えしながら、二世帯住宅の間取りにはどんなタイプがあるのか、それぞれのメリット・デメリットはどんなものかをできるだけ具体的にご説明します。あわせて二世帯で快適に暮らすための住まいづくりの際に、押さえておきたい4つのポイントもわかりやすくご紹介します。

目次

1. ⼆世帯同居を決めた理由

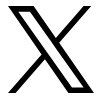

二世帯同居を決めた理由はどんなものだったのでしょうか。少し古いデータになりますが、二世帯住宅の本質的な部分に触れるアンケート調査をご紹介したいと思います。2013年に積水ハウスは、過去5年以内に同居のために新築した家族を対象にアンケート調査を実施しました。その調査では、同居を決めた理由のトップは「家族が一緒にいた方が安心だから」というものでした。次いで「親の老後を考えたから」「同居することで生活費・駐車場代などの経済的メリットがあるから」という回答が挙げられました。

■ 同居を決めた理由

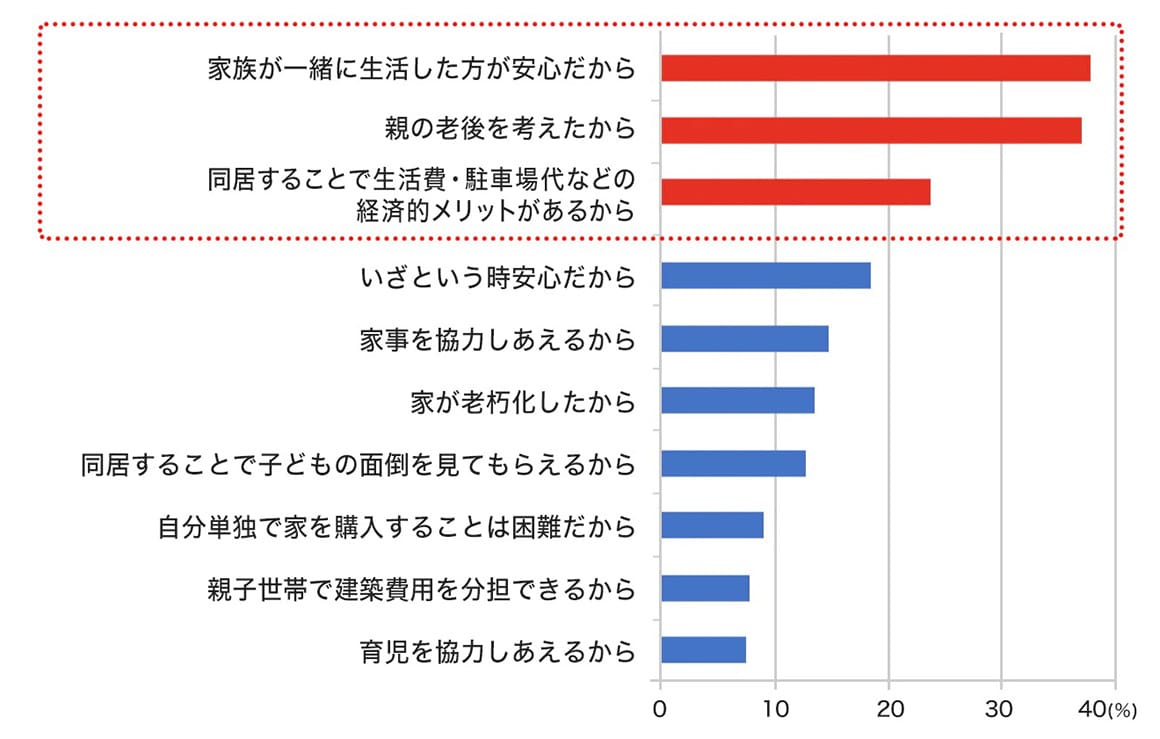

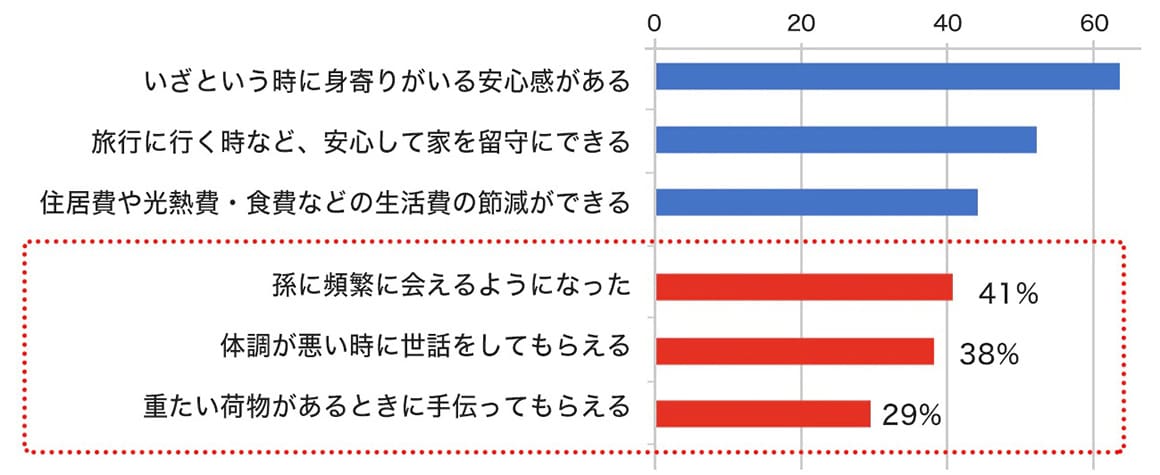

では、実際に暮らしてみてどんなメリットがあったのでしょうか。親世帯と子世帯、共通のメリットは「いざという時に身寄りがいる安心感がある」「旅行に行く時など、安心して家を留守にできる」「住居費や光熱費、食費などの生活費が節減できる」というものでした。

これに対して親世帯は「孫と頻繁に会える」「体調が悪い時、世話をしてもらえる」「重たい荷物がある時、手伝ってもらえる」ということにメリットを感じており、子世帯は「親の介護・支援がしやすい」「子どもの遊び相手になってくれる」「食事の用意をしてくれる」ということにメリットを感じていることがわかりました。

■ 実際に暮らしてみて感じたメリット

※棒グラフの青色は、親世帯と子世帯が共通のメリットとして感じている部分

<親世帯>

「孫と会える」、「世話をしてもらえる」、「手伝ってもらえる」

<子世帯>

「親の世話や支援」、「子供の遊び相手」、「食事の用意」

出典:2013 年積水ハウス「多世帯同居家族ネットアンケート調査」(n=830)より

子世帯・親世帯それぞれが、これまでご紹介したようなメリットを感じる背景には、少子・高齢化の進行や夫婦共働き世帯の増加なども影響しているのかもしれません。こうした傾向は年々強まっていることから、親世帯・子世帯で共に支えあって暮らしたいと考える人にとって、二世帯住宅を選択するメリットは大きいことが伺えます。

2. ⼆世帯住宅の間取りタイプとメリット・デメリット

二世帯住宅の間取りを考える際に、一般的なのは「共有タイプ」か「分離タイプ」かという話と、空間や設備(玄関やキッチンなど)の数を決めて、間取りを決定することが多いようです。こうした観点で考えると二世帯住宅は 3 つのタイプに分けて考えることができそうです。

2-1. 完全共有型の間取り

個人の部屋を除いて 100%「共有する」暮らしを実現する間取りが「完全共有型」です。メリットの一つは建築に掛かるコストを抑えることができる点です。例えば、キッチンや浴室、洗面室など、水回りを共有できるため、その設備に掛かるコストは一世帯分で済むなど、二世帯が別々で家を建てる場合に比べて、コストダウンが可能です。また、大家族で食事や団らんを楽しむなど、交流の時間が増えるだけでなく、いつも誰かがリビングに居て何げない会話を交わすことができる、といったメリットもあります。

一方でデメリットはプライベートな時間の確保が難しいこと。一人になりたい時は、基本的に自分の部屋で過ごすことになります。また、生活時間のズレや料理のつくりかた、お掃除、洗濯の仕方など、親世帯と子世帯で異なることがあるため、お互いに気を使うことで窮屈さを感じるかもしれません。積水ハウスで二世帯住宅を建てられたご家族の約半数が「玄関・キッチン・お風呂」すべて共有されており、ご家族の関係性が影響していることが伺える結果となっています。※

※2007年 積水ハウス「二世帯住宅に関するアンケート調査」より

2-2. 部分共有型の間取り

一部分「共有する」暮らしを実現する間取りが「部分共有型」です。大きくは生活スタイルが出やすい水回りの共有と玄関の共有があります。

水回りの共有には、キッチンを共有してお風呂を別にするタイプ、お風呂を共有してキッチンを別にするタイプ、キッチンもお風呂も共有するタイプがあります。水回りは生活スタイルが現れる場所なので、人によっては他の人に使われたくないということもあるでしょう。その場合、こだわりのある水回りだけ独立させることができます。メリットは、お互いに気を遣わなくて住むという点でしょう。一方で、設備が二つ必要になり、費用が掛かってしまう点や設備のための空間を設けなくてはならない点がデメリットといえます。

部分共有型にはもう一つ、水回りやリビングなどすべて別々にしながら玄関のみ共有するタイプがあります。玄関も他の部屋も別々だけれど、家の中の扉を開ければ親世帯・子世帯がそれぞれ行き来できる場合もこのタイプに含まれます。

メリットは、基本的に親世帯・子世帯が分かれているためお互いの生活スタイルを維持しながら暮らすことができる点です。次にご紹介する完全分離型とよく似ていますが、玄関共有型の場合、完全分離型に比べて、お互いの家族が必要に応じて行き来しやすいといえます。

そしてもう一つ、二世帯分の設備や仕様が求められる完全分離型よりもコストは抑えられるというメリットがあります。デメリットは、完全共有型や水回り共有型に比べて、玄関以外が別々なので、それだけ費用は掛かってしまうという点が挙げられます。

2-3. 完全分離型の間取り

ほとんど「共有する」部分がない暮らしを実現する間取りが「完全分離型」です。メリットは親世帯・子世帯共にプライベートを確保しながら頼りたい時は頼れるという点です。また、完全に分かれているので、将来的な同居を前提にひとまず二世帯住宅として建てておいて、当面は使わない住戸を賃貸住宅として貸し出すことで、家賃収入を得ることもできます。

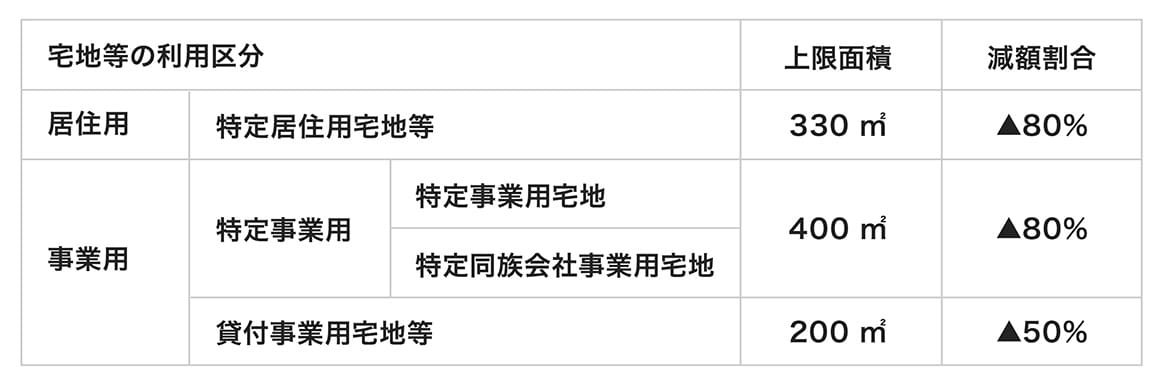

さらに、平成25年に相続税に関する「小規模宅地等の特例」の範囲が拡大され、完全分離型の二世帯住宅にも適用されるようになったこともメリットといえるでしょう。「小規模宅地等の特例」は、被相続人または被相続人と生計を一にする親族の居住用や事業用の宅地等について配偶者や後継者が相続等により取得する場合には、一定の要件のもと相続評価額が減額されるというものです。上限面積と減額割合は以下のようになっています。

完全分離型二世帯住宅の場合、表の中の「居住用」「特定居住用宅地等」に該当することになります。「小規模宅地等の特例」を適用すると、ご自宅の土地の評価額が330㎡までは80%評価減をすることができるかもしれません。ただし、実際には登記等の問題もあるため、適用の可否の判断については専門家に相談されることをお勧めします。

デメリットはやはり建築コストが二世帯分掛かることです。二世帯分の玄関やリビング、水回り空間などを確保するため、より大きな建物も必要になります。

3. ⼆世帯同居を成功に導く住まい4つのポイント

二世帯住宅も住宅である以上、地震や台風、火災などの災害に備える強さが求められます。また、親子二代で住み継いでいく住宅として、高い耐久性やメンテナンスのしやすさなどの住宅性能も当然必要です。ここでは特に二世帯、それぞれの家族が快適に安心して暮らすために押さえておくべき4つのポイントをご紹介します。

3-1. ⽣活⾳への配慮

音は生活と密接に結びついており、人の気配を感じさせてくれます。その一方で、大きすぎる音はもちろん、生活時間の違いによっては小さな音が気になることも二世帯となればなおさらです。そのため、上下階の遮音対策が重要になってきますので、プラン段階から配慮しておくとよいでしょう。

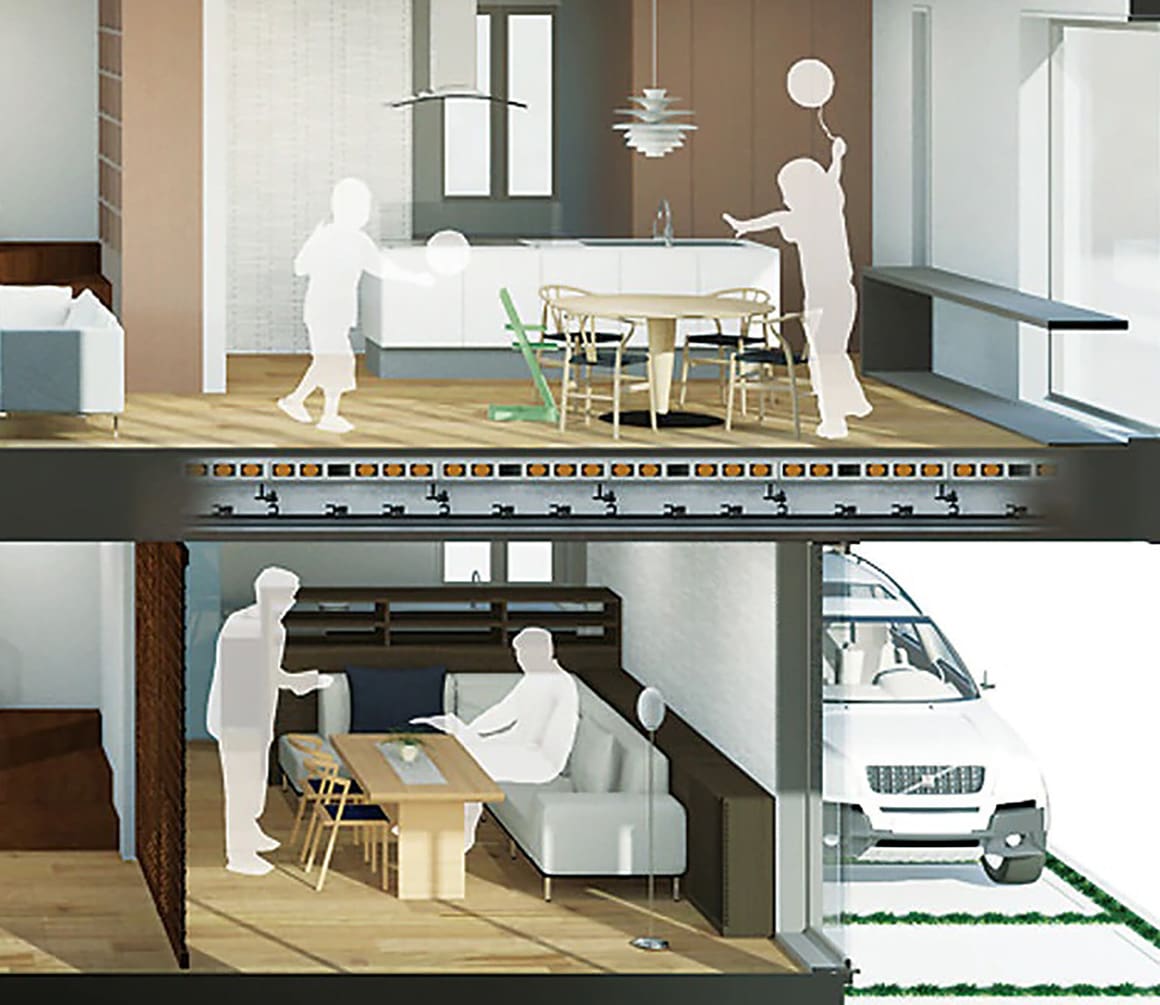

ちなみに、積水ハウスでは2・3階の床下地に、遮音性に優れたALCを標準採用。直下の天井裏には吸音材を敷き込み、上階の足音や衝撃音が伝わりにくい仕様にしています。 さらに、遮音性を高めたい場合は、上階からの衝撃音を約1/2に抑える 「SHAIDO(シャイド)55」 と約1/3に抑える 「SHAIDO(シャイド)50」といった高遮音床も選べます。

また、給排水の音漏れ対策として配管を吸音材で包み込むなどの配慮も必要ですが、間取りを工夫するという考え方もあります。例えば、親世帯が1階、子世帯が2階で暮らしている場合を想像してみましょう。子世帯の夫が仕事で遅くなり、夜中に帰ってきてお風呂に入るということも当然考えられます。もし子世帯の浴室が2階にあり、親の寝室の上に設けられていた場合は、下の階で寝ている親にとっては、お湯を浴びる音が気になるかもしれません。

そこで、お互いの生活時間がずれた場合でも、発生する音が気にならないように、あらかじめお風呂や洗面、トイレなど、親世帯・子世帯の水回りを上下階で同じ位置になるよう配置しておく。この考え方は遮音対策の効果だけではなく、給排水の配管もシンプルにまとまられるため、コストを抑えることにもつながります。

3-2. 温度差の少ない空間

寝室と廊下、リビングとトイレなど、家の中でも場所によって温度差があることを感じたことはありませんか。特に、冬場はこの温度差が大きいことで体に負荷が掛かり、ヒートショックという症状を起こしてしまうことがあります。ヒートショックとは、急激な気温の変化により血圧が乱高下したり脈拍が変動することを指します。場合によっては、心筋梗塞や脳卒中などの心臓や血管の疾患を引き起こすおそれがあり、高血圧や動脈硬化の傾向がある人は年齢に関係なく特に注意が必要です。

ヒートショック対策のためには、家の中で場所による温度差をできるだけ小さくすることが必要です。そのためには家全体を包み込むような断熱が有効なことはいうまでもありません。さらに、家全体を包み込むように断熱することで、夏場のエアコンの効きも良くなり、省エネにもつながります。

家全体を包み込む断熱について詳しく知りたい方はこちらをおすすめします。 積水ハウスの「ぐるりん断熱」は、家中の小さな隙間も見逃さず断熱してワンランク上の心地よさを実現します。

3-3. 家族みんなに優しいデザイン

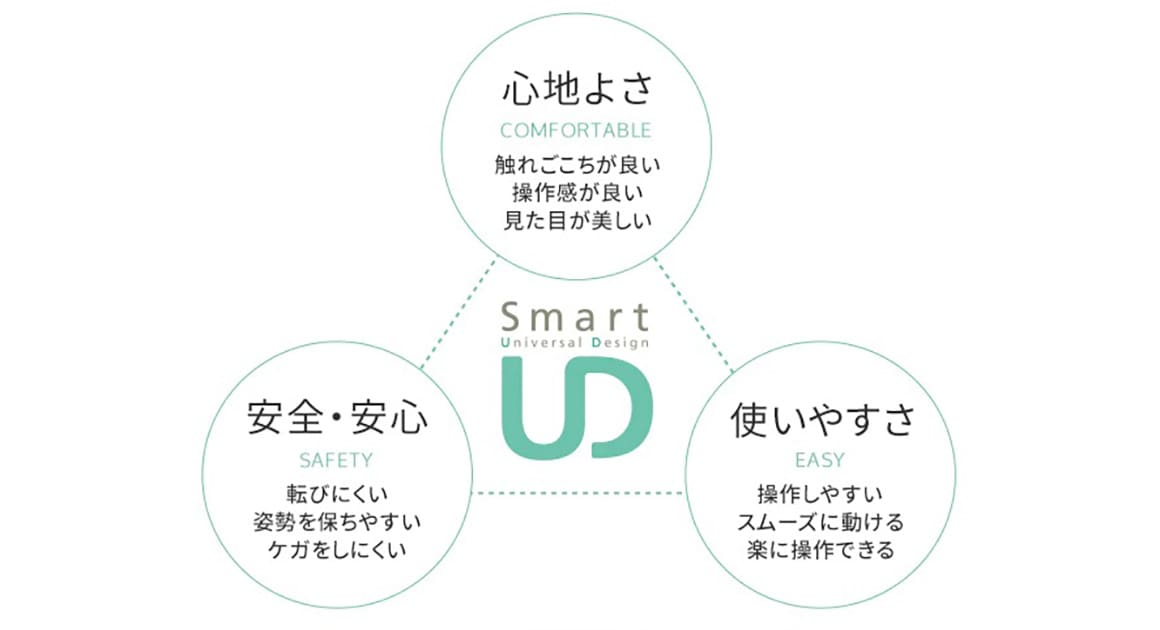

人はちょっとしたことで怪我をすることがあります。実は、家の中で発生する事故が多いことをご存知でしょうか。家庭内の事故で多いのが転倒や転落です。2018年に発表された東京消防庁の資料によると発生場所は居間や寝室で約6割を占めています。例えば、敷居などの段差につまずいたり、掃除機のコードなどを足に引っ掛けて転倒するケースも報告されており、できればこうした事故を未然に防ぐような細やかな配慮が住まいには求められています。特に、小さなお子さまとお年寄りが同居する二世帯住宅ではこうした配慮が大切で、みんなが安全で、安心して楽しく暮らすためのベースになっています。

バリアフリーという言葉は耳にされたことがあると思います。段差の解消だけでなく、細かな配慮や工夫を施した住空間のデザインはユニバーサルデザインと呼ばれています。積水ハウスではこれらをスマート UD として整理し、すべての住宅に取り入れることで、家庭内で起こる事故をできるだけ少なくしたいと考えています。

フルフラットサッシ

段差をなくして内と外がフラットにつながる。

トイレ握手すりM

身近な部分にこそ、美しいデザインを。

CT階段手すり

ふと、触れたくなる…

手すり一つにも心地よさを。

引き寄せ金具

そっと閉まる、その動きが心地いい。

ユニットバスBCHV

お湯に包み込まれるような心地よさ。

Rコーナー

身体にも気持ちにもやわらかい。

3-4. 自由な間取りを実現する構造

2つの家族が楽しく快適に暮らすために最も大切なことは、家族それぞれが思い描く暮らしを実現するための間取りが自由に実現できること。特に、便利のいいまちなかで限りある土地を最大限に活かして、二世帯住宅を実現する際には、大きな住空間が確保できる3階建て・4階建て住宅は有効です。3階建て・4階建ての場合、親世帯・子世帯がそれぞれ階によって住み分けることも可能です。

親世帯と子世帯ではライフスタイルもライフステージも異なるため、実現したい間取りも異なっていることがよくあります。その場合、それぞれの階で自由な間取りが実現できる構造を持っていることも見逃せないポイントです。

積水ハウスでは、住宅としての強度を保つため重量鉄骨を用いた梁勝ちラーメン構造(フレキシブルβシステム)を採用。通し柱を必要とせず、各階で自由に柱位置を決めることができるので、窓の位置や間仕切りを自由に変えられる構造になっています。

4. まとめ

二世帯で同居することは、親世帯にとっても、子世帯にとってもお互いに支え合うことができ、相互にメリットがあることは、おわかりいただけたと思います。一方で、親世帯・子世帯の双方が気持ちよく楽しく暮らしていくために、住まいにできることを考えていく必要があります。まず間取りについては、「完全共有タイプ」「一部共有タイプ」「完全分離タイプ」という3つのタイプに分けて考えることができます。 これらのタイプ分けは、設備とその設備に必要な空間の確保とも関連してくるため、住空間の大きさや建築コストにも跳ね返ってくるなど一長一短があるということを知っておきましょう。

二世帯住宅は親世帯・子世帯の暮らしの重なりをよく考えたうえで、自分たちにあったタイプを検討することが最も大切です。さらに二世帯三世代が安心して快適に過ごすための住まいとして、遮音や断熱、ユニバーサルデザインなどの性能や自由度が高く安定した構造などが求められます。これらの点を押さえておくことが親と子、家族と家族が心地よく、末永く暮らしていくことのできる住まいを検討する上で、大前提といえるのではないでしょうか。